中文标题:IPO后的创新策略:人工智能分析如何推动IPO后的企业创新

英文标题:Innovation Strategy After IPO: How AI Analytics Spurs Innovation After IPO

期刊:Management Science

作者:Lynn Wu, Bowen Lou, Lorin M. Hitt

引用格式:Wu, L., Lou, B., & Hitt, L. M. (2025). Innovation strategy after IPO: How AI analytics spurs innovation after IPO. Management Science, 71(3), 2360-2389.

一、摘要

文章探讨了人工智能分析(AI分析)在企业完成首次公开募股(IPO)后推动创新方面的作用。基于对1000多家上市公司的专利数据分析,研究发现:相较于未获得AI分析能力的企业,那些在IPO之后引入AI分析能力的企业,其创新质量的下滑幅度显著较小。若进一步聚焦于机器学习能力,这一抑制效果更为显著。此外,AI分析主要通过促进“将既有技术重新组合”的创新方式来维持创新产出,这种重组创新形式尤其受益于AI分析工具的支持。研究还识别了IPO后创新活力下降的三大机制:短期财务目标压力、信息披露要求以及管理激励扭曲。结果显示,AI分析可在一定程度上缓解前两者的不利影响,尤其是帮助企业平衡短期财务绩效与长期创新投入之间的矛盾;但对管理层激励机制的改善作用有限。值得注意的是,对于产品研发周期较长的企业,AI分析对缓解信息披露所带来的创新障碍作用更强。

总体而言,本文强调了将AI分析视作创新投入关键要素的重要性。研究表明,合理部署AI分析能力,有助于缓解IPO后企业面临的创新“惩罚”。企业管理者和投资者可通过将IPO筹集的资金部分用于AI分析能力建设,从而在不依赖复杂金融重组的情况下,提升上市后的创新表现。

关键词:人工智能分析;首次公开募股;创新质量;机器学习

二、研究背景

随着科技型初创企业在信息技术、生物科技等关键领域不断涌现,IPO成为其融资与扩张的重要路径。然而,已有研究普遍发现:企业在IPO之后,创新质量常出现显著下滑现象。这一悖论挑战了IPO释放资本、提升企业创新能力的传统认识。造成这一现象的主因包括:企业面临更强的短期财务业绩压力、信息披露约束以及激励结构变化,进而抑制了高风险、长周期创新的推进。认识到IPO后创新能力下降的企业可能会以各种方式作出反应,其中大多数是高成本甚至是无效的。企业迫切需要找到成本较低的战略来保持创新动力。

此同与时,AI分析技术(AI analytics),尤其是机器学习等能力的兴起,为企业在大规模知识搜索、组合与重组方面提供了新手段,有潜力帮助企业克服IPO后的创新困境,成为技术驱动创新的新工具。

三、研究缺口

尽管IPO后创新质量下滑现象已有较多文献关注,但关于如何缓解这一问题的研究仍较少,尤其缺乏针对“技术驱动型解决方案”的系统性实证研究。已有研究大多聚焦于财务结构(如私有化、并购)或外部并购等路径,但这些方式成本高、风险大,且对企业组织结构造成较大冲击。而AI分析是否能作为一种低成本、内部驱动的应对机制,仍未被充分检验。更具体地说,AI分析是否有助于改善哪一类创新(如组合型、突破型等),及其缓解IPO后创新困境的具体机制尚未明确。

四、研究问题

(1)IPO后企业引入AI分析能力,是否能减缓创新质量的下降?

(2)AI分析主要通过哪种创新形式(组合式vs.突破式)产生作用?

(3)AI通过何种机制(短期压力/信息披露/管理层激励)发挥作用?

五、研究数据

(1)创新质量

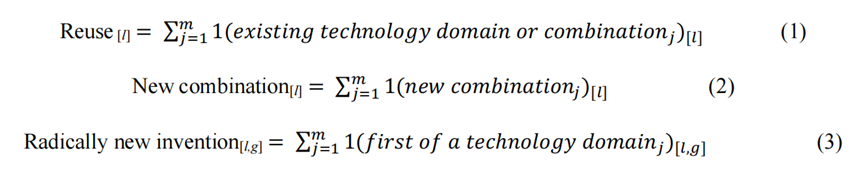

覆盖1988年-2019年1471家上市企业(含1080家IPO企业),从NBER专利库与USPTO获取,涵盖原创性(originality)、通用性(generality),以及如下三个指标(用公式测算可得)衡量企业创新质量:

(2)人工智能分析

计算拥有相关AI分析技能的员工总数来衡量企业的AI分析能力,这包括数据分析技能以及高级机器学习技能。文章使用两个不同的数据源来全面衡量1988年至2013年企业的整体AI分析能力。

首先,文章使用了600万份个人简历,这些简历描绘了这些抽样员工从1988年-2007年的职业轨迹,提取技能、工作经历与雇主信息。其次,提取了2008–2013年370万条在线员工评论数据(类似Glassdoor等平台),获取职位名称与就职公司。利用在线招聘数据(覆盖40000多个网站),构建AI技能关键词库(如机器学习、数据挖掘、Hadoop)。

(3)机制变量(三大机制路径的测量)

短期主义(Myopic):同时满足高于正常值的盈利能力(盈利率预测误差>0)、低于正常值的营销投入(销售与行政费用除R&D后低于预测值)和低于正常值的R&D投入的企业。

信息披露(Disclosure):管理层盈利预测披露频率,衡量企业主动对未来收入和战略的预期披露;VC融资背景,企业是否获得风险投资。

管理层激励(CEO Chaired):CEO是否兼任董事会主席。若是,表示管理层更具权力与稳定性;若否,表示管理层更容易更换,较可能规避高风险创新。

(4)控制变量

企业年龄、规模、研发支出、专利数量、行业固定效应等。

六、实证方法

主回归模型(用于检验AI分析对IPO后创新质量的影响):

Innovation Quality-创新质量指标;Post IPO-IPO事件虚拟变量;Analytics-AI分析能力;γi-企业固定效应(控制不可观测的个体特征);δt-年份固定效应(控制宏观经济或时间趋势);Controls-控制变量。

七、研究结果

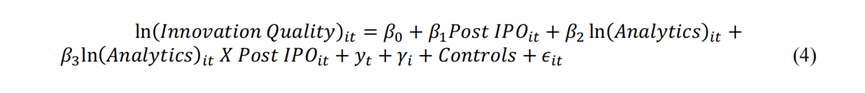

(1)IPO与创新

如表1所示,在专利申请年后的四年内,原创性、一般性和前向引用都在IPO后下降。此外,对于更细粒度的创新指标(重复使用,新组合,新技术),文章发现唯一在IPO后显著下降的创新是现有技术的新组合,而其他类型的创新保持稳定。

表1 IPO事件前后企业层面的创新质量分析

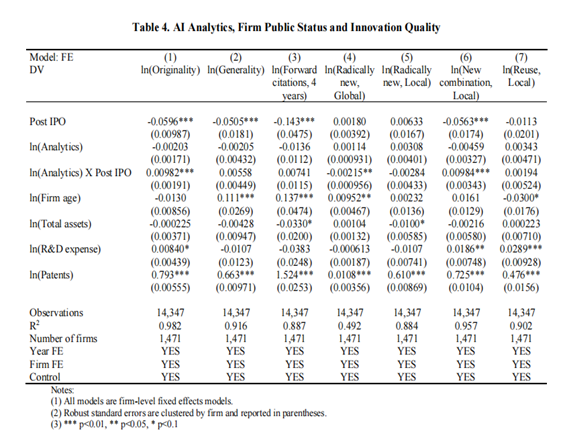

(2)AI分析缓解创新下降

如表2所示,平均而言,上市企业的AI分析增加1%,专利原创性增加0.01%。然而AI分析似乎对专利一般性和前向引用没有显著影响。文章同样估计了AI分析对IPO后企业三种不同类型的创新的影响。发现拥有AI分析能力可以显著减少现有技术的新组合这类创新在IPO后的下降。这一结果表明,AI分析在整合现有知识方面特别有效,可以帮助上市后的企业创造有关现有技术的新组合的创新。但文章没有发现AI分析技术对重复使用或者新技术这两类创新有类似的影响,这表明使用AI分析开发与现有技术有很大差异的技术的局限性。

表2 AI分析、企业上市状态与创新质量

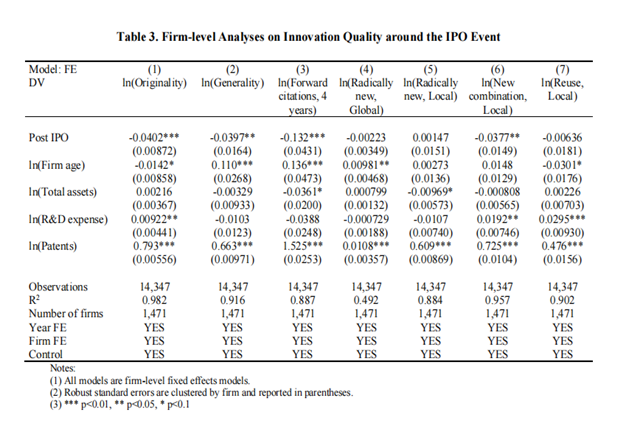

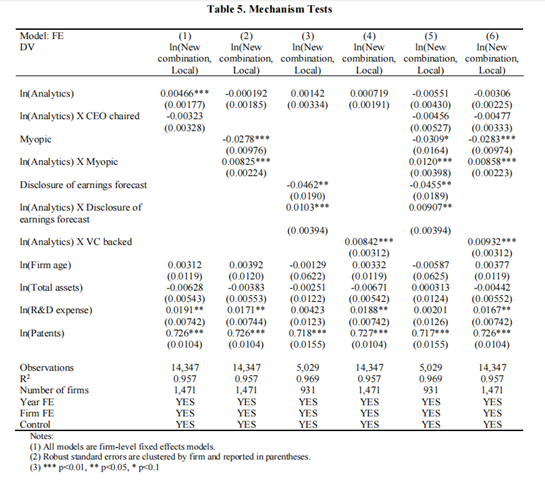

(3)机制检验

如表3所示,文章考察了人工智能分析可以防止IPO后创新质量下降的主要渠道。在先前的文献中,创新下降的三个主要原因已经被证实:(1)短期盈利目标的压力;(2)信息披露要求的压力;(3)管理层激励的压力。文章发现,虽然短期主义对新组合型创新有负面影响,但人工智能分析对那些短视管理的企业特别有益,可以减轻负面影响。然而,拥有人工智能分析能力的企业可以减轻披露财务信息所导致的IPO创新损失。但是,文章没有观察到人工智能分析可以减轻管理层激励问题所导致的IPO创新损失。

表3 机制检验

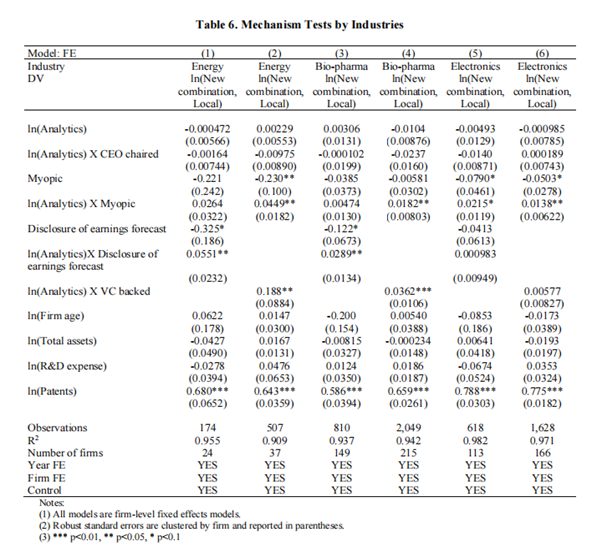

此外,文章还研究了不同的行业以检验AI分析对披露要求渠道创新影响的异质性。如表4所示,产品周期较长的行业(如能源和生物制药行业)的信息披露成本较高,而产品周期较短的行业(如通信设备和电子元件行业)的信息披露成本较低。AI分析可以特别有助于减少信息披露对产品周期长的行业的创新的负面影响,而对产品周期较短的行业的影响有限(接近于零)。

表4 分行业的机制检验

八、文章结论

(1)IPO确实对企业创新产生“负面冲击”

企业在IPO之后,其创新质量显著下降,尤其表现在原创性降低、通用性减弱,且“新组合型创新”受到最大抑制。传统资本市场压力(如短期主义、信息披露约束)是主要原因。

(2)AI分析能力可缓解IPO后的创新下滑

拥有较强AI分析能力(尤其是机器学习技能)的企业,其IPO后创新质量下降趋势更为缓和,AI分析工具可促进企业更高效地识别、组合和重构已有知识资源。

(3)缓解机制主要集中于外部压力端

AI分析显著减弱短期财务目标与信息披露义务对创新的不利影响,但对管理激励机制的扭曲作用有限,表明AI仍是辅助工具而非结构性治理手段。

(4)企业在IPO后逐步加大AI分析投入

企业倾向于在IPO后5年内显著提升对AI技能型人力资源的投入,表明企业将AI分析能力视作创新能力的关键构成,反映其对技术工具的战略性响应能力。

九、研究贡献

首先,不同于以往从股权结构、并购等角度切入,本文从“AI驱动的内部能力建设”视角,探讨技术工具如何在IPO环境中发挥“创新补偿器”作用,开辟了创新管理与IPO后行为研究的新路径。

其次,论文明确区分了不同的创新类型,强调了AI分析技术对“新组合型创新”的独特价值,有助于深化理解AI在知识重组过程中的功能边界与适配性;最后,文章引入三大机制变量,加强IPO行为的因果识别与政策机制理解。

资料来源:中智院微信公众号